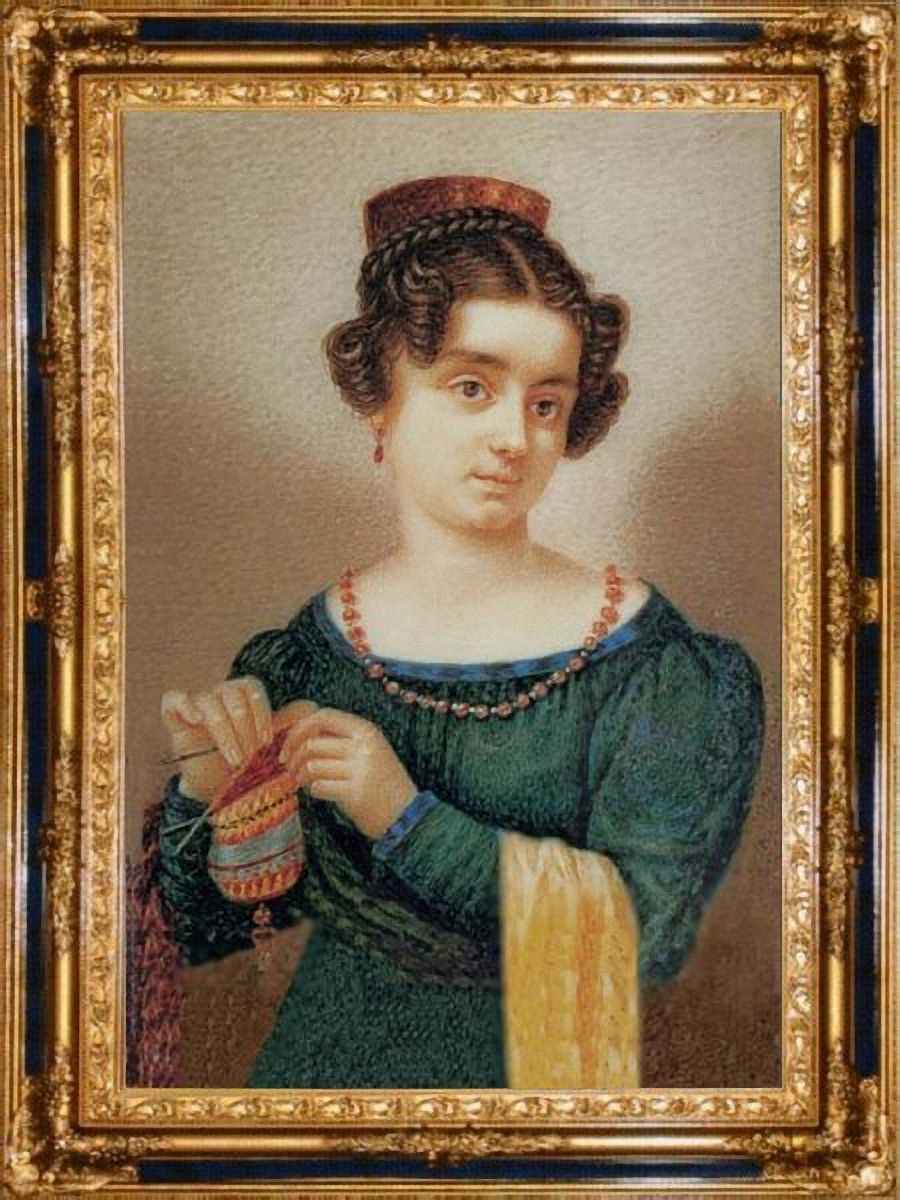

Beata Elisabetta Canori Mora

di P. Antonio Maria Sicari ocd

UNA SPOSA TUTTA MISERICORDIOSA

Oggi si parla molto della misericordia di cui avrebbero bisogno molte famiglie ferite e molti coniugi, sopraffatti da problemi e conflitti che non riescono più a sopportare. Forse, però, bisognerebbe parlare anzitutto della misericordia che gli stessi coniugi in crisi potrebbero umilmente esercitare fin da quando la famiglia comincia a vacillare. A volte, per salvarla, basterebbe anche soltanto la misericordia pazientemente esercitata da un suo solo membro, capace di sperare e di amare con speranza. Tale fu la vicenda di Elisabetta Canori Mora (1774-1825)1 che Giovanni Paolo II – nel 1994, Anno Internazionale della Famiglia – ha voluto beatificare assieme a Gianna Beretta Molla, definendole entrambe «donne d’eroico amore».

Il matrimonio tra Elisabetta, di nobile famiglia romana, col giovane e ricco avvocato Cristoforo Mora sembrò all’inizio l’avverarsi di una favola. Lui si diceva folgorato dalla bellezza di lei, tanto che giurava e spergiurava che non avrebbe mai e poi mai cercato alcun’altra donna, se ella si fosse degnata di accettarlo. E s’inquietava al pensiero che qualcosa potesse offuscarla: la sua sposa non doveva né stancarsi, né fare un qualsiasi lavoro che potesse sciuparla. Non ammetteva nemmeno che cucisse e ricamasse, perché non le si indurissero le dita. Ed era anche di una gelosia ossessiva, tanto da impedire alla moglie ogni contatto con i parenti.

Ma ecco che, dopo pochi mesi, alla gelosia ossessiva, seguì una freddezza glaciale: divenne sempre più spesso distratto, assente; prese a disertare la casa, a passare le notti altrove, finché fu sulla bocca di tutti la notizia che s’era legato a una donna di bassa condizione, che lo andava letteralmente dissanguando. Al giovane avvocato il denaro sembrava non bastare mai, le perdite al gioco si moltiplicavano, finché si ridusse sul lastrico.

Per pagare i debiti crescenti di Cristoforo, Elisabetta giunse a privarsi di tutti i gioielli, ma il ricavato sembrava cadere in un pozzo senza fondo. Così, impossibilitati a mantenere il ménage familiare a cui erano abituati, i due dovettero trasferirsi in un appartamentino attiguo alla ricca dimora dei suoceri. Nel più totale disinteresse del marito, Elisabetta doveva mantenersi e provvedere ai figli con il lavoro delle sue mani, ed era sempre più sola. Oltretutto la attanagliavano indicibili sofferenze di stomaco.

Ma iniziò qui la sua splendida avventura mistica. Di tale “avventura” si potrebbe dare una lettura facile, banale perfino, che ci lascerebbe banalmente tranquilli: una donna tradita dal marito, impossibilita perfino ad allevare i suoi figli, gravemente ammalata, privata di ogni affetto, sublima le sue angosce costruendosi un mondo affettivo spirituale, intenso ma fittizio.

Per chi crede, c’è invece una spiegazione più semplice e luminosa. Sappiamo che il matrimonio cristiano, con tutto il suo corredo di doni e di grazie, è un sacramento, cioè un mezzo, un segno di una realtà più grande e profonda. La realtà in esso indicata è quella dell’Amore di Gesù, Amante e Amato, che abbraccia assieme i due coniugi. Ma se uno dei due viene meno, perché negare che Lui possa decidere di mostrare (come chi dallo sfondo viene sul proscenio) la realtà delle «sacre nozze»?

È quello che accadde a Elisabetta: aveva accolto sacramentalmente (cioè come segno) il suo sposo che poi l’ha rinnegata e tradita. Allora il vero Sposo, l’Unico, ha deciso di riprendere il posto che gli spettava, e ha deciso di farlo anche «sensibilmente», cioè con qualche manifestazione straordinaria della sua presenza. Ma si noti bene: certe esperienze mistiche, vissute dai santi, sono sì uniche e straordinarie, ma Dio «le dona ad alcuni per rendere manifesto quale sia il dono gratuito fatto a tutti» (CCC n. 2014), quale sia, cioè, la grazia ordinaria che è concessa in tutti in tutti i matrimoni sacramentali. Ogni coniuge cristiano, infatti, deve, prima o poi, – parte nella sofferenza, parte nella gioia– imparare la distanza che c’è, in amore, tra la creatura e il Creatore.

La vita mistica di Elisabetta fu, dunque, ricca di preghiere, di visioni, d’irresistibili trasporti amorosi: ella viveva le sue giornate in totale unione col Signore, a partire da quando la mattina prestissimo si recava alla S. Messa e riceveva, ogni giorno, la Comunione; il resto del tempo lo dedicava alla cura delle sue bimbe, ai lavori domestici e alla preghiera.

Cristoforo non si faceva vedere quasi mai, ritornava a notte fonda, ed Elisabetta era sempre lì, sveglia, ad aspettarlo: aveva deciso di non litigare mai e di rivolgergli soltanto parole buone e qualche esortazione a cambiar vita. Nel tempo libero che le restava, si dedicava alle tradizionali «opere di misericordia»: col permesso della suocera (l’unica che la comprendeva e sosteneva) raccoglieva per i poveri il cibo che avanzava nelle cucine, andava negli ospedali a visitare i malati, non rifuggendo dagli uffici più umili e ripugnanti.

Cristoforo non si faceva vedere quasi mai, ritornava a notte fonda, ed Elisabetta era sempre lì, sveglia, ad aspettarlo: aveva deciso di non litigare mai e di rivolgergli soltanto parole buone e qualche esortazione a cambiar vita. Nel tempo libero che le restava, si dedicava alle tradizionali «opere di misericordia»: col permesso della suocera (l’unica che la comprendeva e sosteneva) raccoglieva per i poveri il cibo che avanzava nelle cucine, andava negli ospedali a visitare i malati, non rifuggendo dagli uffici più umili e ripugnanti.

Denunciato per comportamento immorale dalle sorelle che volevano garantirsi l’eredità familiare, Cristoforo rischiò la prigione e riuscì a evitarla solo promettendo di ravvedersi, ma tornò in famiglia ancora più inferocito, al punto da tentare di uccidere la moglie. Racconterà poi che, ogni volta, sentiva una forza superiore che gli fermava il braccio.

Tutti consigliavano Elisabetta di lasciare la casa e nascondersi in qualche luogo, ma ella non volle. E gli stessi parenti non riuscivano a capire come facesse a restar sola la notte con un marito che minacciava d’ucciderla. Elisabetta aveva interrogato in proposito il suo Signore Gesù e ne aveva avuto la risposta “che non dovevo abbandonare queste tre anime, cioè le due figlie e il consorte, mentre per mezzo mio le voleva salvare”… Perfino il confessore, dato il rischio che ella correva, le suggeriva di separarsi dal marito, ma ella rispose: “Io antepongo la salvezza di queste tre anime al mio profitto spirituale”; e lo tranquillizzò raccontandogli che si addormentava pregando come una bambina: «Il mio spirito riposava dolcemente nelle braccia del Signore e un raggio di luce mi circondava e mi rendeva sicuro quel riposo».

Quel che c’è di più incredibile nel racconto non è l’accenno al raggio di luce che la proteggeva, ma il fatto di due anime a così stretto contatto coniugale: una immersa nelle minacciose tenebre del vizio, l’altra immersa nella luce protettiva della sua sponsale amicizia con Cristo. E non si tratta di due storie che si oppongono e si elidono, ma di un misterioso congiungimento.

Così la vita di Elisabetta scorreva in relativa serenità – tra lavoro, preghiera e bambine – tutta trapuntata di momenti di grazia in cui Gesù le illustrava, con visioni simboliche, le più belle verità della fede. E quando, crescendo le figlie, il loro mantenimento e comportamento cominciarono a darle qualche preoccupazione, Gesù le disse: “Non temere, da oggi in poi verrò io in persona a fare da padre e da padrone di casa; da qui in avanti non solo avrai il necessario per te e la tua famiglia, ma il sovrabbondante”. Così, per un concorso straordinario di circostanze, quella casa che non era potuta diventare una «chiesa domestica» a causa delle assenze del marito donnaiolo e spendaccione, divenne una «chiesa vera e propria» per l’intervento dello Sposo celeste che aveva deciso di sostituire personalmente il coniuge inadempiente. E i miracoli erano innumerevoli.

Intanto Elisabetta si era iscritta al Terz’Ordine dei Trinitari – un antico Ordine nato per la liberazione dei cristiani ridotti in schiavitù – e dalla sua spiritualità traeva una crescente passione per i più poveri e i più derelitti. La salvezza di tutti era diventata la sua ansia e perciò chiedeva con sempre maggiore insistenza la salvezza del marito che continua a vivere con la sua amante. Un giorno che le figlie, esasperate, auguravano il castigo divino a quella donna che aveva tolto loro il padre, Elisabetta intervenne “con forza ed energia” spiegando alle ragazze che lei «pregava sempre il Signore dicendogli che desiderava avere accanto a sé in paradiso quella donna che le aveva frastornato il marito e cagionato tanti danni». Al marito rivolgeva, invece, uno strano augurio e gli diceva: «Verrà anche per te la notte di Natale», come se la colpa del poverino fosse soltanto quella di non essere stato ancora avvolto dalla tenerezza dell’Incarnazione. Da più di un anno lei aveva previsto il giorno esatto della propria morte; anzi Dio glielo aveva fatto pregustare attimo per attimo in visione, e lei l’aveva così raccontato: «Mi pareva di spirare tra le braccia di Gesù e di Maria, godendo un paradiso di contento». Quando si avvicinò il fatidico giorno, alle figlie disse: «Vi lascio per andare da vostro padre, Gesù Nazareno», poi raccomandò loro che rispettassero sempre il papà e lo aiutassero sempre.

Morì nella data prevista, verso le due di notte, ed aveva appena compiuto i cinquant’anni. Quando Cristoforo tornò a casa, verso le quattro del mattino, non riusciva a credere che Elisabetta non vivesse più. Se ne stette lì, appoggiato al muro a singhiozzare, come istupidito. Da quel giorno, non fu più lo stesso. Non aveva detto nulla a nessuno, ma, poco tempo prima che spirasse Elisabetta, gli era già morta tra le braccia, anche l’amante. Era cambiato: finalmente mostrava interesse a tutto ciò che aveva fino ad allora disprezzato. Non si curava più della sua eleganza e del suo abbigliamento, passava lunghe ore in chiesa e si rigirava sempre tra le mani, piangendo, un suo vecchio cappello. Si può dire che pregava col cappello sul volto. Il fatto è che, all’interno di esso, sul fondo, aveva incollato un ritratto di Elisabetta e continuava a guardarlo e a piangere. Diceva che «l’aveva fatta santa con i suoi strapazzi».

Passarono nove anni dalla morte di Elisabetta, ed ecco si diffuse a Roma una notizia inattesa: nell’Ordine dei frati minori conventuali celebrava la prima Messa, un certo p. Antonio, ordinato sacerdote eccezionalmente a sessantun’anni, dopo che aveva espletato, a quella veneranda età, tutti gli studi di teologia. Il nome Antonio era quello assunto nella vita religiosa, ma nel mondo era conosciuto come «l’avvocato Cristoforo Mora»: secondo la promessa di Elisabetta, aveva finalmente avuto anche lui «la sua notte di Natale». E anche lui sarebbe morto – dopo undici anni di rimorsi, preghiere e penitenze trascorsi in convento – con la fama di un santo.

Riassumiamo ora l’insegnamento che tutto il racconto ci trasmette. La misericordia, di cui la famiglia ha bisogno, è anzitutto quella di capire che in un matrimonio cristiano è sacramento tutto: l’amore che i due coniugi riescono a comunicarsi è la parte bella del sacramento (del «segno sacro»); l’amore che un coniuge non vuole o non riesce a dare (con le pene che ne conseguono) deve diventare la parte verginale del sacramento (del «segno sacro»), quella che rimanda direttamente a Cristo e direttamente invoca la Sua presenza. Se anche un solo coniuge ne prende coscienza, la vita si riempie di misericordia e può riempirsi di miracoli.

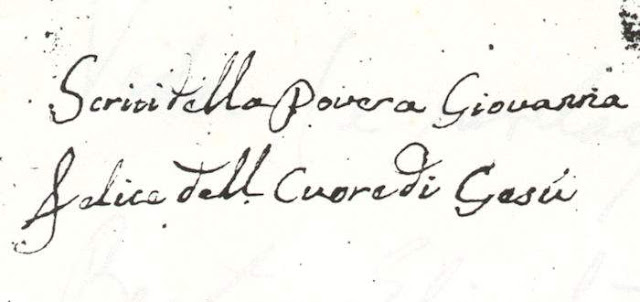

Firma di Elisabetta con il suo nome di terziaria

Firma di Elisabetta con il suo nome di terziaria

Note:

1 Per tutta la vicenda cfr. P. Redi, Elisabetta Canori Mora. Un amore fedele tra le mura di casa, Città Nuova, Roma 1994.

AMDG et DVM